Der 8. Juni 2024 markiert den vorläufigen Höhepunkt des unwetterträchtigen Frühlings, als sich in Deutschfeistritz im Murtal für mehrere Stunden ein heftiges Gewitter entlud und der durch das Ortsgebiet führende Übelbach einen Wasserstand/Abfluss erreichte, der statistisch nur alle 300 Jahre auftritt. Das führte im Ort zu massiven Sachschäden, glücklicherweise gab es keine Verletzten oder Toten zu beklagen. Die behördlichen Katastrophenwarnungen per App sind laut Ortsansässigen ausgeblieben, Sirenenalarm ertönt üblicherweise nur bei Feuerwehreinsätzen – wenn es bereits zu spät ist. Im Theater fand gerade eine Veranstaltung statt, als die Flutwelle kam.

Auch in anderen Regionen kam es zu extremen Hochwasser mit HQ30-100-Wasserständen. Das lässt sich entsprechend an den gefallenen Niederschlagsmengen ablesen: Bad Vöslau 23mm in 20min, Schöckl 18mm in 10min, St. Radegund 56mm in 20min (75mm in 1h), Kleinzicken 77mm, Dürnbach 86mm und Wörterberg 69mm in wenigen Stunden. Eine private Wetterstation im Süden von Deutschfeistritz registrierte 67mm in wenigen Stunden, davon 38mm in 1 Std.

Seit Jahrzehnten wissen wir, dass durch die globale Erwärmung mehr Wasserdampf in der Atmosphäre ist und bei konvektiven Ereignissen zu intensiveren Niederschlägen führen kann. Das gestrige Unwetter war kein „nie“ dagewesen, das trifft auf der räumlich begrenzten Natur von Gewittern auf etliche Orte in Österreich zu, sondern trat in den vergangenen Jahren immer wieder auf, etwa 2012 in Oberwölz, 2013 im Liesing-Paltental, 2016 in Simbach am Inn. Unwetterereignisse kommen oft in mehreren Serien an Schwergewittern oder Überflutungen, was an der Erhaltungsneigung von Großwetterlagen liegt. Seit dem Hitzestart Anfang April hat sich der Trog Mitteleuropa mit nasser Witterung festgefahren und wechselte lediglich mit Juni auf die schwülwarme Seite.

Es kommen jetzt natürlich auch Stimmen, dass es laut Dorfchronik dann und wann schon vergleichbare Ereignisse gegeben habe. Das ist ähnlich sinnvoll wie zu sagen, im Jahr 1342 habe es mit der Magdalenenflut auch schon ein riesiges Hochwasser gegeben. Dies wäre nur dann von Relevanz, wenn es keine Entwicklung der Bevölkerungszahlen geben würde. Es ist aber Fakt, dass im Jahr 2024 rund 8 Milliarden Menschen auf der Erde lebten, im 13. Jahrhundert waren es nur 450 Millionen. Die Besiedlungsdichte hat sich verändert. Täler sind nun mal attraktiver als Kirchenhügel. Das heißt aber auch, dass ein Hochwasser der Größenordnung 1342 oder eine Flutwelle in einem Gebirgstal in der heutigen Zeit viel folgenreichere Auswirkungen hat. Daher muss Prävention möglichst beide Faktoren abdecken: Die weitere globale Erwärmung begrenzen und Hochwasserschutz auf zunehmende HQ100-300-Ereignisse angepasst ausbauen. Zudem sollte der unmittelbare Schutz von Leib und Leben den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts angepasst werden: Eine funktionierende Warnapp und Sirenen vor Ort. Mit Rückblick auf die gestrige EU-Wahl einen Tag nach dem Unwetter, wo trotzdem 35% der Bewohner die Klimaleugner-Partei FPÖ gewählt haben, muss man leider sagen, dass die Notwendigkeit von Klimaschutz offenbar nicht in den Köpfen angekommen ist.

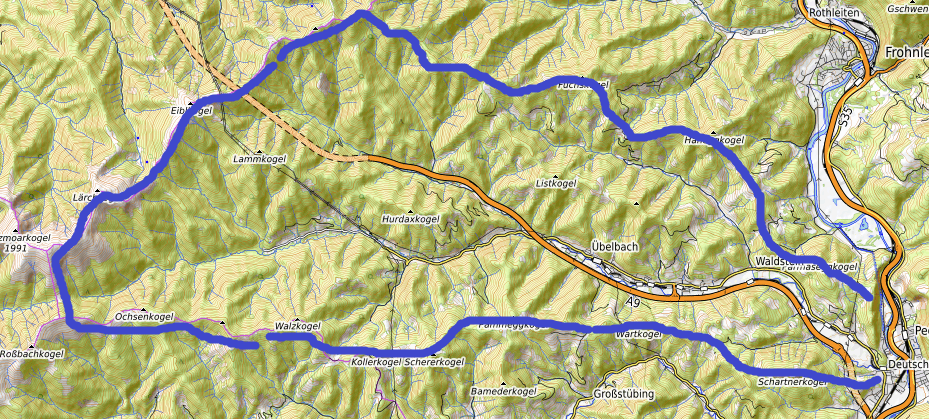

Die spezielle geographische Lage von Deutschfeistritz

Deutschfeistritz liegt im Murtal zwischen Bruck an der Mur und Graz im Mündungsbereich des Übelbachs. Dieser fließt hier mitten durch den Ort an einer Engstelle südlich des Kirchenbergs und verbreitert sich dann fächerartig wie ein Schwemmkegel zur Mur hin. Der Übelbach entspringt am Südosthang des Speikkogels auf 1763m und mündet auf 396m Seehöhe in die Mur. Zahlreiche Zuflüsse des Übelbachs entspringen im Steilgelände bzw. in steilen Gräben, die mehrheitlich der Grauwackenzone angehören und relativ wasserundurchlässig sind. Wiederkehrende Hochwasserschäden waren wahrscheinlich namensgebend für den Übelbach.

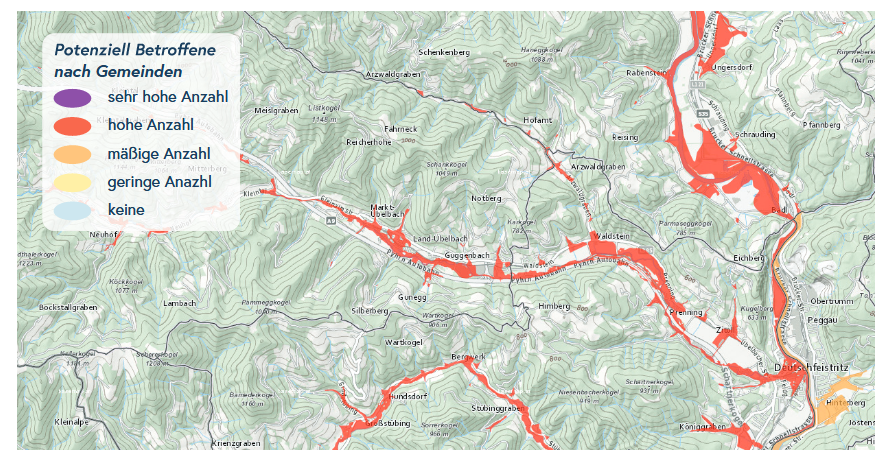

Wie die Broschüre zeigt, ist den Anwohnern des Übelbachtals durchaus bewusst, dass Hochwasser ein wiederkehrendes Problem darstellt.

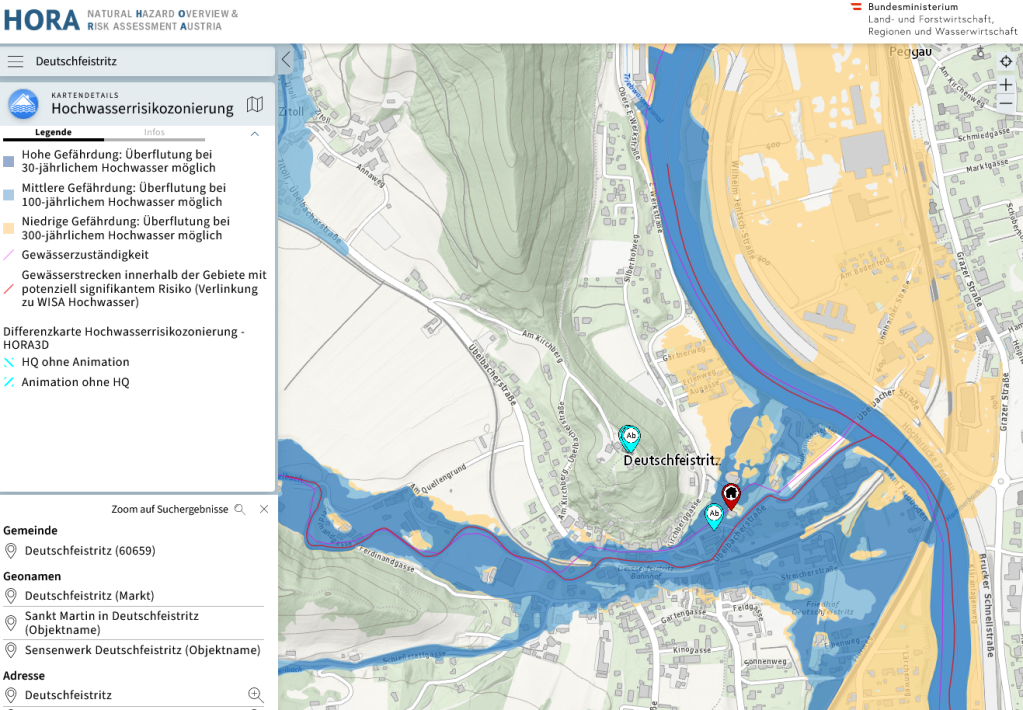

In der Risikozonierung befindet sich der Großteil des Ortsgebiets samt „Schwemmkegel“ im Bereich eines 30-jährlichen Hochwassers:

Auf der Luftaufnahme sieht man gut das breite Übeltal, bevor es in Deutsch-Feistritz durch den Ortskern hindurch ins Murtal mündet.

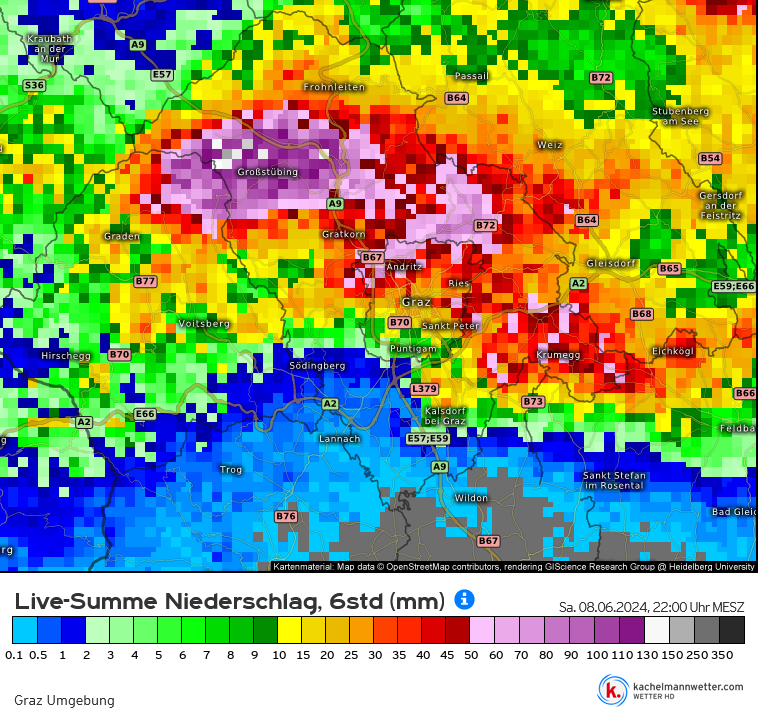

Niederschlagsmengen:

Die 6-stündige Radarsumme von Samstag, 16 bis 22 uhr MEZ zeigt, dass das gesamte Einzugsgebiet des Übelbachs von Starkregen betroffen war, mit Spitzenwerten um 130mm am Osthang der Gleinalpe.

Die erste Gewitterserie dauerte von 17 bis 20 Uhr MESZ mit Schwerpunkt 17-19 Uhr. In dieser Zeit fielen rund 100mm. Das zweite Gewitter dauerte von 21.10 bis 21.30 Uhr, erreichte aber nicht die höchste Intensität und zog rasch durch.

Am Samstagabend um 21.34 Uhr laut Zeitstempel veröffentlichte die Marktgemeinde Deutschfeistritz am Samstagabend eine Warnung vor einer weiteren Unwetterfront mit bis zu 100mm/h:

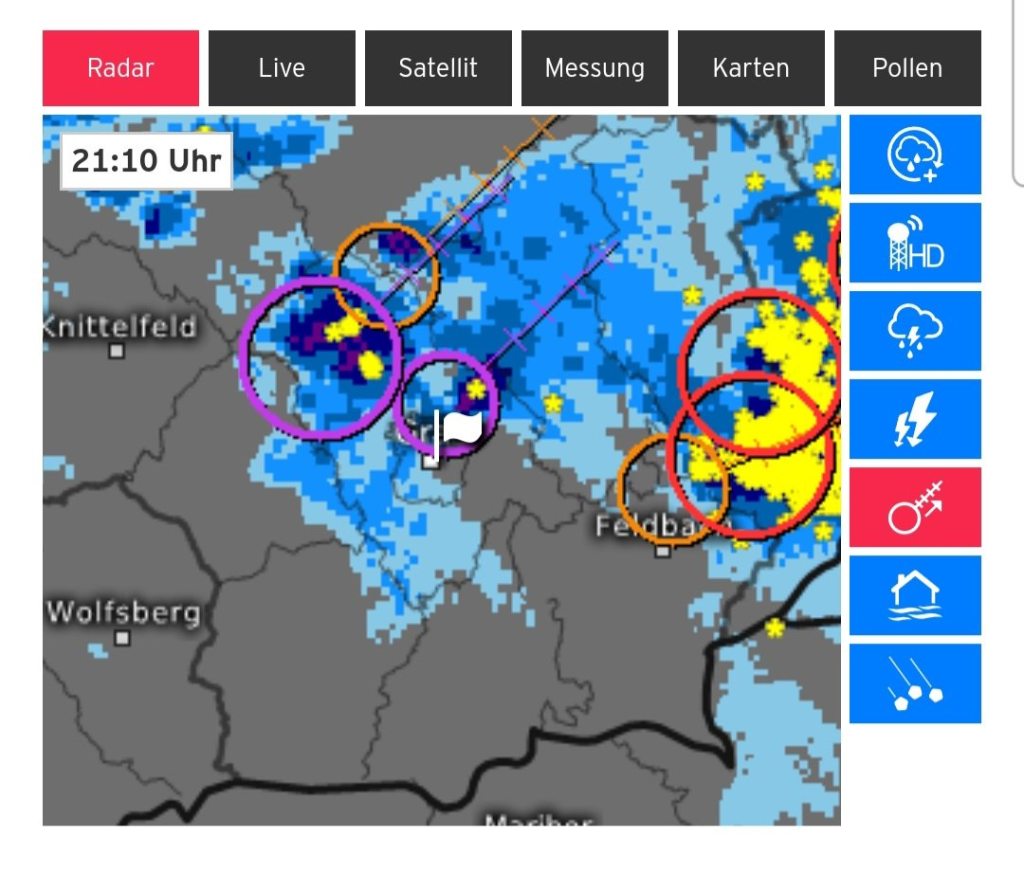

Die Warnung konnte ich zunächst nicht nachvollziehen, weil die Zelle eher nördlicher durchzog und nicht so intensiv war (zweithöchste Radarstufe). Spekulativ bezog sie sich auf das Radartracking von Kachelmannwetter.com:

Dort wurde um 21.10 Uhr ein „extremes Unwetter mit Starkregen“ registriert und zog nördlich an Deutschfeistritz vorbei und damit über die nördlichen Einzugsgebiete des Übelbachs. Der Abfluss, der zwischendurch von 139 auf 54m³/s gefallen war, stieg nochmal auf rund 74m³/s an. Wie gesagt war die Zelle aber schwächer und kurzlebiger, zudem verlagerte sich das Gewitter rasch weiter und verweilte nicht mit Neubildungen am gleichen Ort wie bei der ersten Serie. Ich kann daher nur mutmaßen, dass man aufgrund der violetten Warnstufe von ähnlich hohen Mengen ausgegangen ist. Allerdings weiß ich nicht, von wem Deutschfeistritz die Warnungen erhält, von der GeoSphere hätte mich die Größenordnung „erneut 100mm“ jedenfalls gewundert. Es soll aber kein größerer Schaden entstehen als geringfügig überwarnt zu haben. Zu diesem Zeitpunkt heißt die Devise „Better safe than sorry!„.

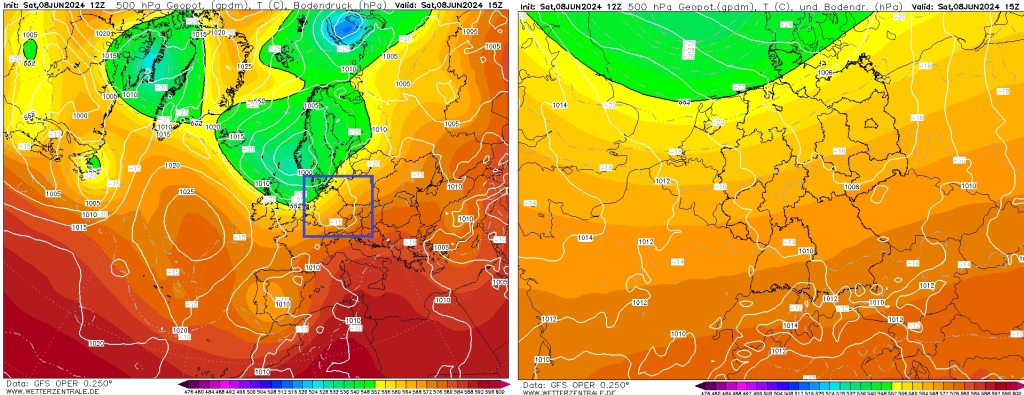

Wetterlage

Die Unwetterlage hatte sich schon seit Tagen angekündigt. Großräumig ein breiter Trog über der Nordsee und Skandinavien. Als Gegenpol ein mächtiger Keil vom Mittelmeerraum bis Adria. Über Mitteleuropa ein ausgeprägter „Gewittersack“ mit verdächtiger Isobaren-Ausbuchtung. Darüber in mittleren Höhen eine straffe Südwestströmung und zyklonal gekrümmte Isohypsen. Mit anderen Worten: Kräftige Höhenwinde, bodennah rückdrehende Winde und Zufuhr feuchtlabiler Luftmassen aus Süden.

Ich hab wie schon beim letzten Ereignis mit dem Hysplitmodel von NOAA die Rückwärtstrajektorien der Luftmasse für Graz rechnen lassen, also die Herkunft der Luftmasse 48 Stunden vor dem Ereignis. In den bodennahen Schichten kam sie von der Oberen Adria bzw. vom Golf von Genua. In mittleren Höhen aus dem zentralen Mittelmeerraum. Die Obere Adria ist derzeit 3 Grad zu warm, das Mittelmeer rund 1-2 Grad. Ein Überangebot an absoluter Feuchte und damit Motor für extreme Niederschläge.

Am frühen Nachmittag entstanden die ersten Gewitter in den Niederösterreichischen Voralpen. Etwas früher als die Modelle rechneten, aber wer den Himmel aufmerksam beobachtet hat, sah bereits gegen 09 Uhr den ersten Regenschauer über dem Rax-Semmering-Gebiet, und genau das war die entscheidende Änderung: Es war bereits in den Morgenstunden labil und damit war ein externer Hebungsantrieb vorhanden, sodass es weniger davon abhing, wie lang und kräftig die Sonne einstrahlen konnte. Ich war mit einem Freund an der Flatzer Wand klettern und bemerkte am Fuß des Jubiläumssteigs, dass sich Quellwolken türmten. Deswegen und auch wegen der unerträglichen Schwüle brachen wir unsere Tour vorzeitig ab und gingen gleich zur nahegelegenen Hütte. Wenige Kilometer nördlich gab es von Grünbach am Schneeberg bis Baden ein Hagelunwetter mit 2-3cm großen Hagelkörnern. Auf der Hohen Wand überraschte der Hagelschlag etliche Kletterer.

Der Grund für die frühe Auslöse war ein Wasserdampfgradient über Ostösterreich, an dem sich die Zelle bildete und intensivierte. Die verheerende Starkregenzelle entstand am Abend und war klar abgegrenzt von allen anderen Gewitterclustern über Österreich, sie führte zu sukzessiv sinkenden Temperaturen und blieb lange relativ ortsfest, bzw. regenerierte sich an der Rückseite ständig neu, während der Amboss weit stromabwärts (östlich) abgeweht wurde.

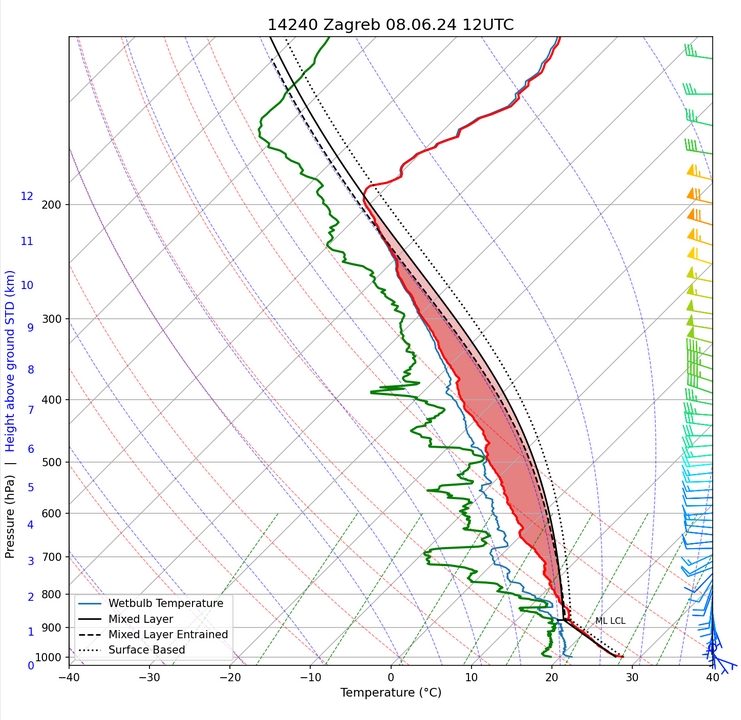

Radiosondenaufstieg Zagreb, 14 Uhr:

Der näheste, aktuelle Aufstieg zu den Regionen mit schweren Gewittern ist das deutlich südlicher gelegene Zagreb im warmen Regime der Luftmassengrenze. Sehr energiereiche Luftmasse, stark geschert, kräftige Höhenwinde, hoher Flüssigwassergehalt.

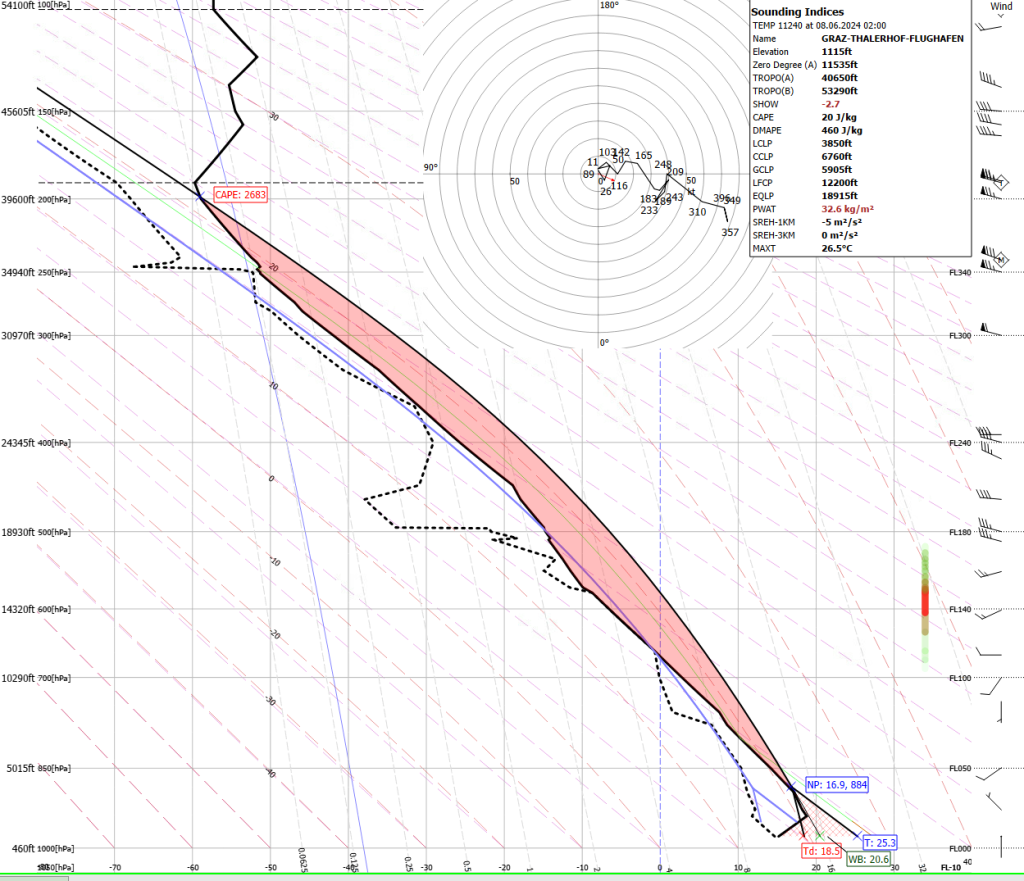

Radiosondenaufstieg Graz von Samstagfrüh (05 Uhr):

Mit den Temperatur- und Taupunktwerten vom Nachmittag vor Eintreffen der Gewitter modifiziert, lässt sich erahnen, dass enorme Labilitätsenergie vorhanden war. Auch die Höhenwinde dürften recht repräsenativ gewesen sein. In den unteren Luftschichten (hier: unterhalb 600 hPa) war der Wind recht schwach. Das fördert sogenannte „training cells“, die durch „backbuilding“ an Ort und Stelle neu entstehen, während der Amboss in großen Höhen abgeweht wird.

Backbuilding Storms

Das auffälligste Merkmal der Gewitter am ganzen Tag war die ausgeprägte Regenerierung stromaufwärts, also entgegen der Zugrichtung, während die Ambosswolke aufgrund der starken Höhenströmung weit stromabwärts abgeweht wurde. Dieser Prozess war hauptverantwortlich für die extremen Regenmengen in der Region. Das Gewitter war so energiereich, dass sich um den V-förmigen Amboss kurzzeitig eine markante Absinkzone ausgebildet hat, wo der Himmel fast wolkenlos war. Als Ursache werden Schwerewellen vermutet. Diese Schwerewellen können Neubildungen an der Rückseite einer Gewitterzelle sogar fördern (Stechmann and Majda 2009).

Die zugehörige Skizze zeigt die Hauptwindrichtung (Westwind), und die Ausbreitung der Tochterzellen bzw. Neubildungen nach Westen, gefördert durch eine östliche oder südliche Windkomponente am Boden, sowie die Luftmassengrenze quer über das Steirische Hügelland hinweg.

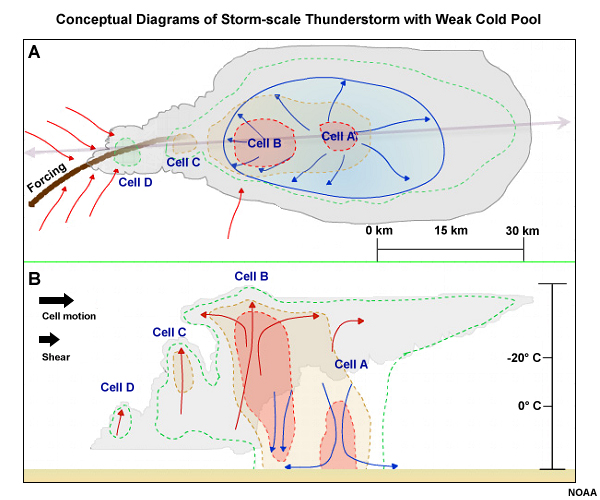

Und das ist genau der Knackpunkt. Wir hatten ein Strömungsregime mit schwachen Kaltluftkörpern (Cold Pools) am Boden. Dann wird die Hebung vornehmlich entlang von Konvergenzlinien, Fronten erzeugt („Forcing“) und die vordersten Zellen (Cell A/B) sterben ab, während sich an der Konvergenzlinie neue Zellen entwickeln (C/D).

Im Gegensatz dazu leben Gewitterclustern mit starken Cold Pools durch die Eigendynamik weiter. Starke Cold Pools gehen durch starkes Ausströmen einher, was vorderseitig (hier: ostwärts) dann scharfe Temperaturunterschiede und Hebungsprozesse auslöst. Die Gewitter würden sich dann ostwärts fortpflanzen und zudem nicht länger an Ort und Stelle verweilen.

Vorhersagen

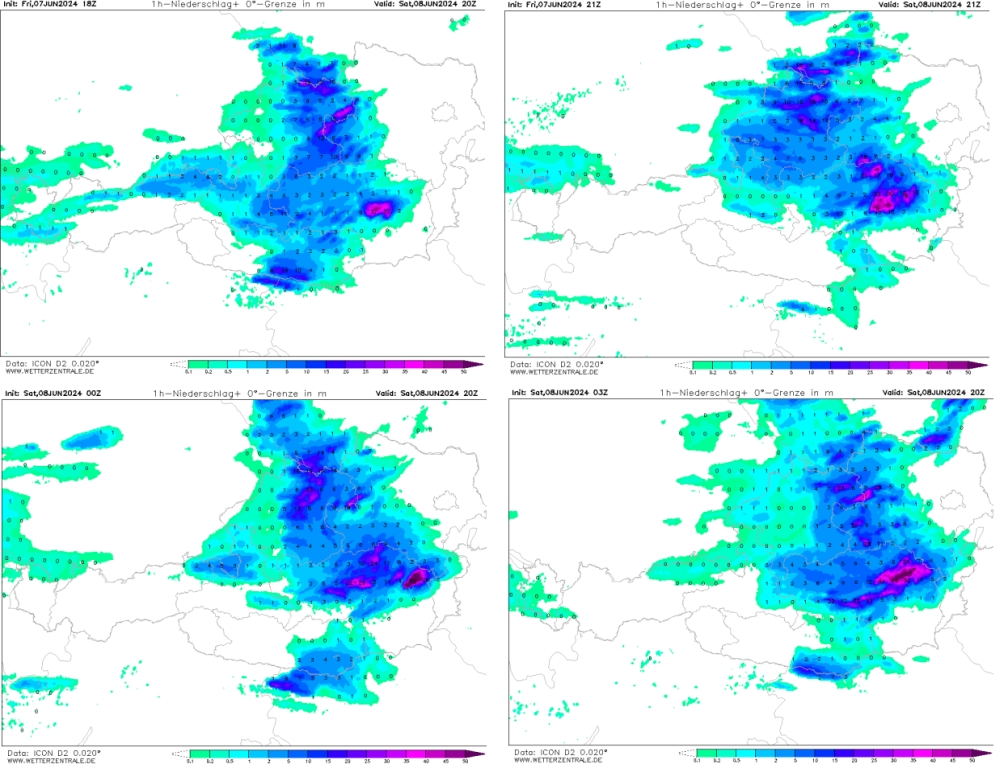

Lokalmodell ICOND2:

Generell ist vorauszuschicken, dass Lokalmodelle nicht für bare Münze zu nehmen sind, sie sind aber im Jahr 2024 in der Lage, dass man die Struktur der konvektiven Niederschläge (clusterförmig, linienförmig, Superzellen) schon gut erkennen kann. Bei der Beginn der Gewitterbildung waren die Modelle die letzten Tage allgemein nicht gut, wobei ein Globalmodell, das flächig drüberschmiert über große Regionen sogar besser war als das Lokalmodell, das etwa die Gewitter zu Mittag um gut zwei Stunden zu spät gerechnet hatte.

Im Fall der extremen Gewitter in der südlichen Steiermark am Abend sollte man auch hier den Zeitpunkt (20z-21z, also 22-23 Uhr MESZ) nicht 1:1 übernehmen, es begann wesentlich früher. Wenn aber selbst Lokalmodelle, wie im 00z-Lauf vom Samstag, für den Bereich Joglland an einem Gitterpunkt 69mm in einer Stunde zeigen (St. Radegund hatte dann 75mm), dann ist das ein Alarmsignal, dass Gewitterregen dieser Größenordnung sehr wohl möglich ist. Und da war seit spätestens dem Vortag absehbar, dass in der Region Steirisches Hügelland, Grazer Bergland bis Oststeiermark solche Regenmengen möglich sind. So gesehen kam das Ereignis für Meteorologen nicht überraschend. Welchen Ort es dann genau und vor allem wann erwischt, kann derzeit kein Modell der Welt schon in der Früh vorhersagen. Das sind die Grenzen der Vorhersagbarkeit, woran auch die künstliche Intelligenz scheitert.

Das European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX) sagt als ehrenamtliche Initiative seit 2002 Schwergewitter für Europa vorher, seit 2009 neben Großhagel, schweren Sturmböen und Tornados auch Starkregen.

Am Vorabend war für die betroffene Region die Warnstufe 2 vor u.a. exzessivem konvektiven Niederschlag ausgegeben worden, das heißt mit gehäuftem Auftreten derartiger Ereignisse musste gerechnet werden.

Zusammenfassung:

Das Unwetterpotential vom Samstag, 08. Juni 2024, reihte sich in eine Serie von Unwettertagen ein, die am Sonntag, 09. Juni 2024 mit teilweise schweren Hagelereignissen ihre Fortsetzung fand. Die Wettermodelle hatten das Potential dafür gut im Griff, der Ablauf blieb jedoch unklar und „Nowcasting“-Angelegenheit, also wenige Stunden vor dem Eintreffzeitpunkt.

Die feuchtlabile Luftmasse hatte ihren Ursprung in der momentan deutlich zu warmen Oberen Adria. Gleichzeitig herrschten kräftige Höhenwinde, die für eine optimale Organisation von (versetzten) Auf- und Abwinden sorgten. Dadurch konnten sich die Gewitter über mehrere Stunden an Ort und Stelle regenerieren. Die ersten Gewitterzellen blieben nahezu ortsfest über dem gesamten Einzugsgebiet des Übelbachs, der durch die abschüssigen Zuflussgebiete rasche Pegelanstände fördert. Das Ausmaß der betroffenen Gebiete umfasste jenes eines 30-jährlichen Hochwassers, erreichte im Abfluss aber jenes eines 300-jährlichen Hochwassers – beim Hochwasserschutz, ob Rückhaltebecken, Einhausung des Bachs oder sonstige Maßnahmen, ist also noch viel Luft nach oben, um weitaus schwächere Ereignisse abzufedern und sich auf die Herausforderungen gehäuft auftretender Extremereignisse durch die rapide Erderwärmung besser vorzubereiten. Jährlichkeiten basieren auf einem stabilen Klima, das aber nicht mehr vorhanden ist – daher lässt sich auf Basis der Vergangenheit die Auftrittwahrscheinlichkeit auch nicht mehr berechnen. Pro Grad Erwärmung 7% mehr Wasserdampf heißt, wir müssen – WENN solche Lagen auftreten – häufiger mit Unwettern dieser Größenordnung rechnen.

Die Warnung der Gemeinde vor einer weiteren Unwetterfront mit 100mm/h lässt sich aus den Radardaten jedoch nicht bestätigen. Der stärkste Niederschlag dauerte nur etwa 20 Minuten, betraf nur einen Teil des Einzugsgebiets und erreichte nicht die Niederschlagsrate des ersten Ereignisses. Laut Live-Radarsummen von kachelmannwetter.com fielen rund 20-30mm, was zwar für einen Wiederanstieg des Übelbachs, nicht aber für das Erreichen derselben Größenordnung sorgte.

Allgemein ist zu bemängeln, dass es in Österreich immer noch kein frei verfügbares, hochaufgelöstes Radar gibt (extern kann man sich mit Windy und Meteoblue behelfen) und somit auch die „Eigenverantwortung“ nur mit gewissen Einschränkungen gelebt werden kann. Weiters scheint die Umsetzung der nationalen KATWARN-App nicht zu funktionieren. Bei der unmittelbaren Verständigung der Bevölkerung über Sirenen, App oder Radio/TV-Programm-Unterbrechungen ist in Österreich ebenso noch viel Luft nach oben. Aktuellen Staumeldungen scheint hier eine höhere Priorität eingeräumt zu werden.