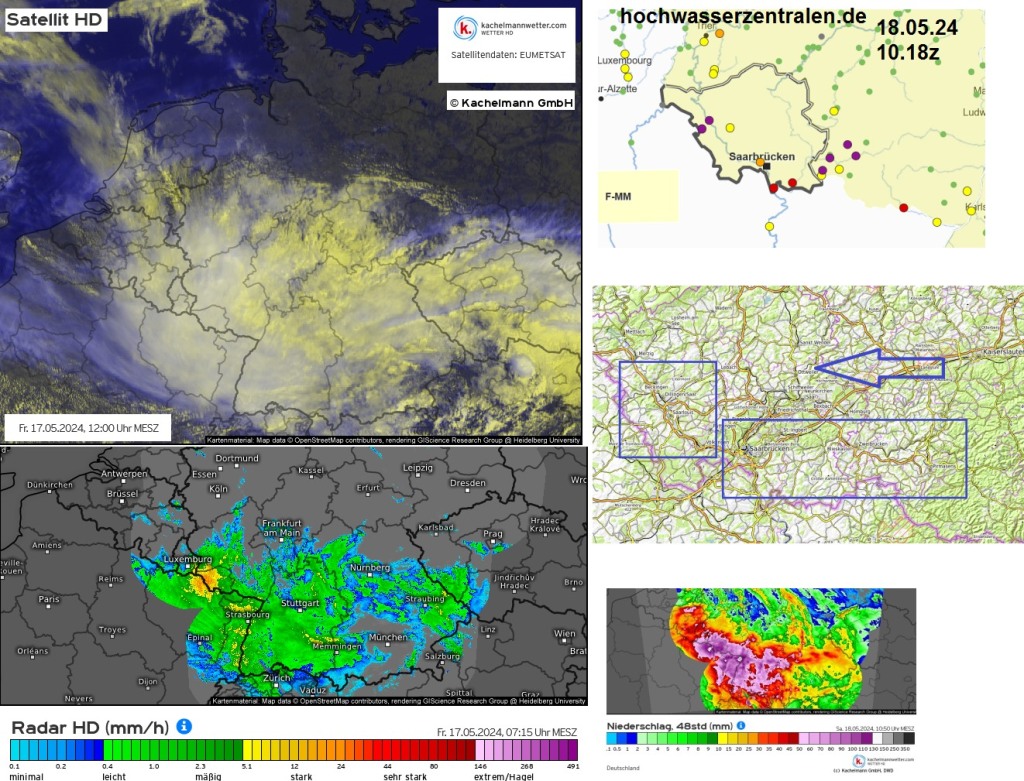

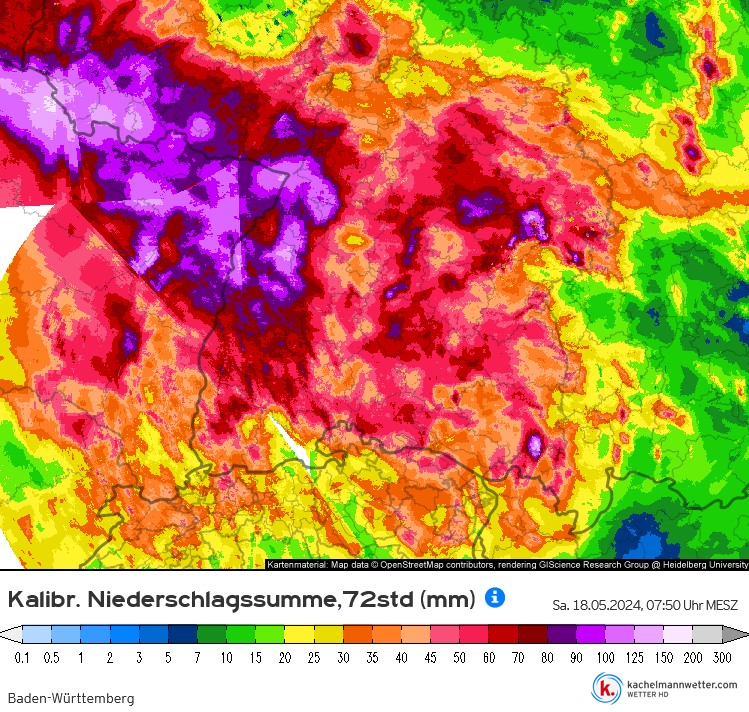

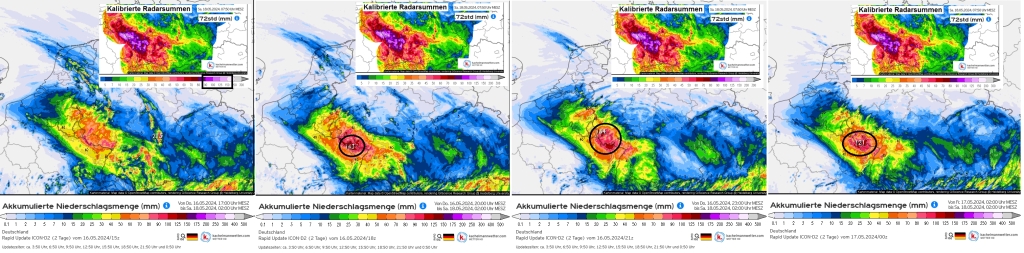

Die Flutkatastrophe in der Eifel und in den angrenzenden Regionen durch die Starkregenlage am 14 und 15. Juli 2021 ist noch nicht lange genug her, um vergessen zu werden, da entwickelte sich vom 16. bis 18. Mai 2024 eine weitere Unwetterlage mit großen Regenmengen und Rekordwasserständen im Südwesten von Deutschland. Über mehrere Stunden hinweg blieb das Regengebiet ortsfest zwischen Schwarzwald, Pfälzer Wald, Vogesen und Hunsrück liegen. Von Osten her zogen die Niederschlagsechos bei gleichzeitig bodennah starker Nordwestströmung gegen die Mittelgebirge, bis die durchnässten Böden kein Wasser mehr aufnehmen konnten. Mehrere Flusspegel erreichten die höchste Meldestufe 4, an einzelnen Pegeln wurde ein 100-jährliches Hochwasser registriert. In den Hochwassergebieten fielen verbreitet 80 bis 120 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden, stellenweise laut Radar sogar rund 150 Liter. Das sind vergleichbare Mengen mit dem Juli 2021-Ereignis, wenn auch über einen längeren Zeitraum gefallen dieses Mal, da nicht so stark konvektiv durchsetzt.

Die letzte überregionale Hochwasserlage in Mitteleuropa fand in der ersten Juniwoche von 2023 statt. Seitdem gab es mehrere regionale Starkregenereignisse wie Juli 2021, August 2023 oder jetzt Mai 2024, die durch kleinräumige Tiefdruckgebiete verursacht wurden. Ist das ein weiterer Beleg für die Klimaerwärmung oder liegt es noch in der langjährigen Variabilität für Starkniederschläge? Die Auswirkungen scheren sich jedenfalls nicht um Jährlichkeiten, wenn 100 oder 300 Jahre später aufgrund des Bevölkerungswachstums wesentlich mehr Menschen betroffen sind als ein vergleichbarer Wassserstand etwa vor der industriellen Wende.

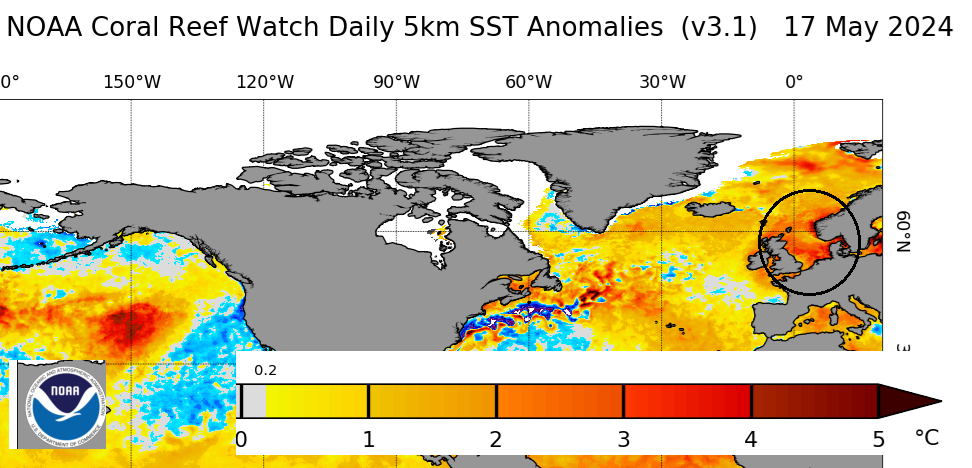

Die Luftmasse kam im Südwesten von Deutschland mit der bodennahen Nordwestströmung direkt von der südlichen Nordsee, die derzeit deutlich zu warm ist. Damit gilt auch für dieses Starkregenereignis die physikalische Grundlage:

Pro 1 Grad Erwärmung 7% Wasserdampf extra (Clausius-Clapeyron-Gleichung).

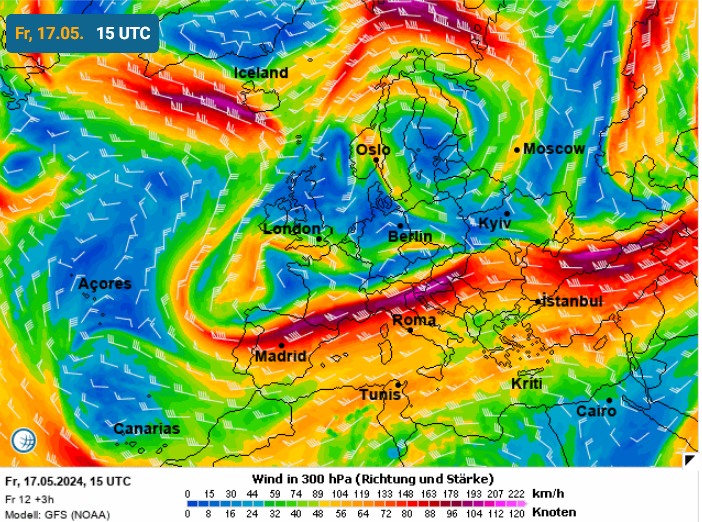

Großräumige Wetterlage

Wie bei früheren Starkregenlagen bestanden die Zutaten aus einem stationären Höhen- und Bodentief mit einer herumgewickelten Okklusionsfront, die sich kaum vom Fleck rührte, und der Zufuhr feuchtmilder Luftmassen zunächst aus südlichen, später aus nordwestlichen Richtungen.

Der Polarfrontjet verlief relativ südlich von der Iberischen Halbinsel über Südfrankreich, Poebene bis Ungarn, was die verhältnismäßig normal temperierten Luftmassen bei diesem Ereignis erklärt. Nördlich der Tiefdruckrinne (in der Höhe) herrschten östliche Winde vor – wenn man so will, befand sich das Bodentief im linken Jetauszug des Mini-Jets über dem Norden von Tschechien, also etwa Baden-Württemberg.

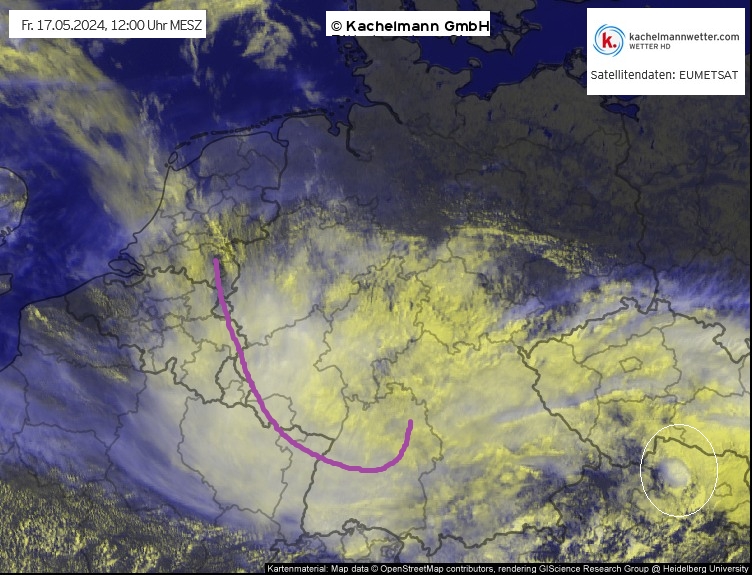

Loop vom Wasserdampf-Satellitenbild

Die Lage begann am Donnerstagabend mit aufziehenden Gewitterclustern von den Alpen her Richtung Süddeutschland. Dort entstand ein Bodentief, das sich in weiterer Folge aufgrund der schwachen Höhenströmung kaum noch verlagerte. Die eingeringelte Okklusion blieb lange ortsfest. Zusätzlichen Hebungsantrieb gab es durch eine Dry Intrusion am Freitagnachmittag, die sich von Osten her ins Bodentief schob.

In der pseudopotentiellen Temperatur erkennt man gut die Zufuhr von feuchtwarmen Luftmassen aus Südosten (orange-gelb), mit fortschreitender Okkludierung des Bodentiefs riss der Zustrom ab und die Niederschlagsraten sanken in der Nacht auf Samstag entsprechend ab. Bemerkenswert ist die kräftige Südostströmung in Bodennähe an der Ostflanke des Bodentiefs, mit anhaltender Zufuhr von milden Luftmassen vom Balkan bis Norddeutschland.

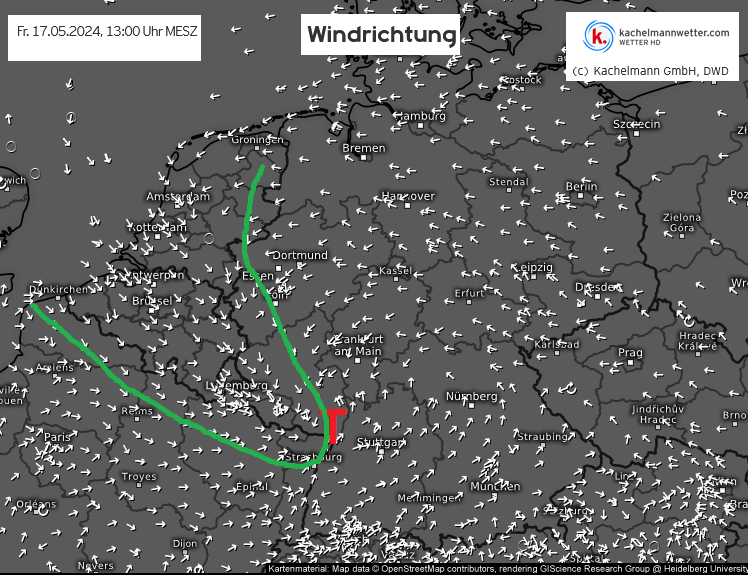

Für die bodennahen Schichten sieht man eine kräftige Zirkulation über Süddeutschland. Südlich davon strömte kühlere Luft über Württemberg und Schwaben Richtung Oberbayern. Die Luftmasse ist für die Jahreszeit relativ normal temperiert.

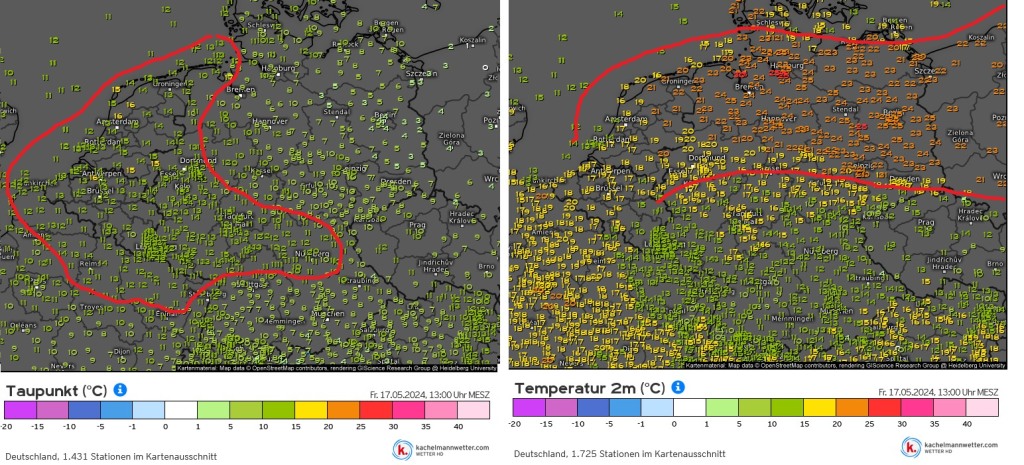

Freitagvormittag ist exemplarisch die feuchte Luftmasse mit relativ höheren Taupunkten über Westdeutschland und Benelux zu sehen. Über dem Norddeutschen Tiefland ist die Luftmasse durch den lebhaften Ostwind gut durchmischt: Frühsommerlich warm, aber recht trocken.

Von entscheidender Bedeutung sind aber die hohen Taupunkte über Benelux, die mit der nordwestlichen Bodenströmung direkt in das Epizentrum der Hochwasserlage transportiert wurden. Sehr feuchte Luft also, die mit einer Bodenkonvergenz ausgepresst wurde, verstärkt durch orographische Hebung am Pfälzer Wald sowie an den Höhenzügen bei Saarbrücken.

Am Freitagmittag lag die Okklusion ortsfest über dem Südwesten von Deutschland mit hochreichender Frontbewölkung. Eine erste Gewitterwolke entstand gerade über dem Oberen Waldviertel (eingekreist).

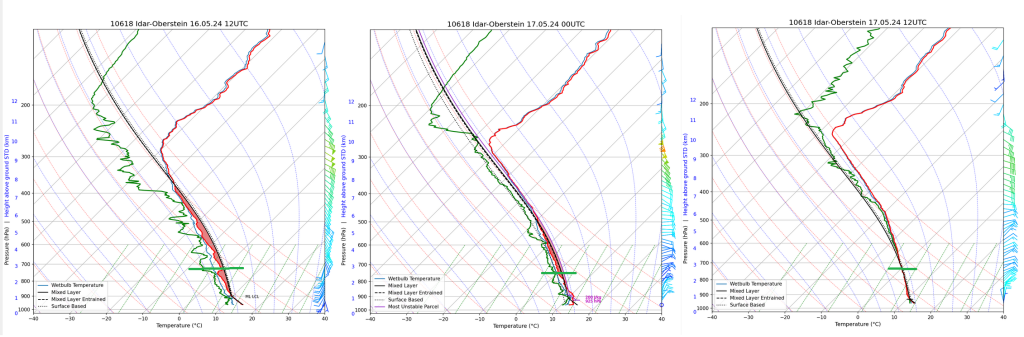

Vertikale Schichtung am repräsentativen Beispiel von Idar-Oberstein:

Die Labilität ging von Tag zu Tag zurück, die Nullgradgrenze ging mit Niederschlagskühlung vorübergehend zurück. Der Aufstieg war am Freitagmittag gesättigt bis fast 7km Höhe, wodurch viel unterkühltes Flüssigwasser zur Verfügung stand. Bodennah stellte sich zunehmend eine nördliche Strömung ein, in der Höhe kam sie aus Ost bis Nordost.

Satellitenbilder-Vergleich mit 2021

Die Gemeinsamkeit beider Wetterlagen ist die kompakte Okklusionsfrontbewölkung mit eingelagerten Schauerzellen („schauerartig verstärkter Dauerregen“), die sich ortsfest über den Hochwassergebieten abregnete. Ebenso die tiefvorderseitige Warmluftzufuhr aus Süden, mit labilen Luftmasen im Alpenraum, hier nördlich von Österreich mit einer zweiten Okklusionsfront in Ausbildung. Zu den Unterschieden zählen natürlich die jahreszeitbedingt wärmeren und absolut feuchteren Luftmassen mit markanten, eingelagerten Gewitterzellen, wodurch in kurzer Zeit mehr Niederschlag fiel als beim Mai-Ereignis.

Auswirkungen

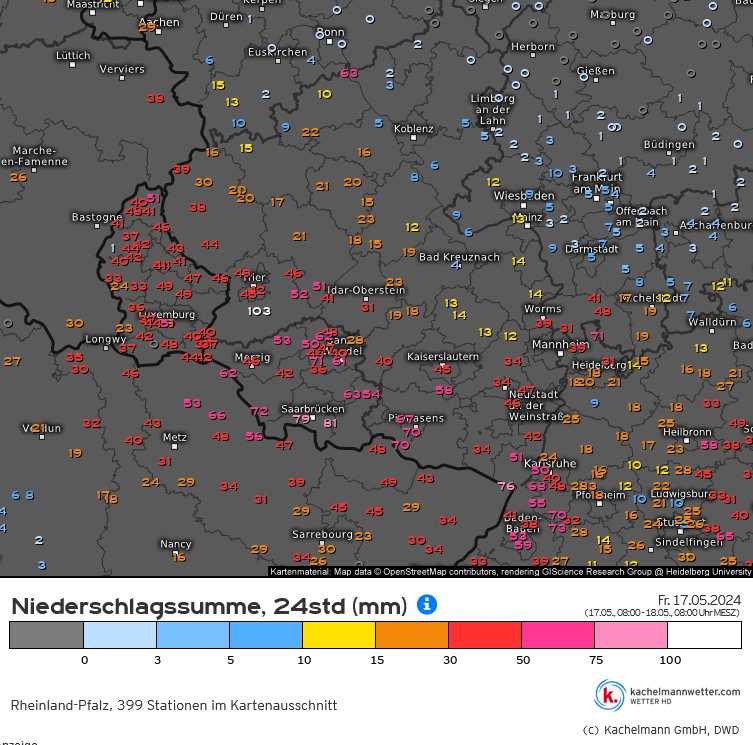

Am stärksten vom Hochwasser betroffen waren das Elsass, die Pfalz sowie das Saarland und angrenzende Regionen.

Gemessene Niederschläge (Quelle: Kachelmann/DWD)

Radarsummen (72-Std.) von Kachelmann, kalibriert mit Radar und Wetterstationen:

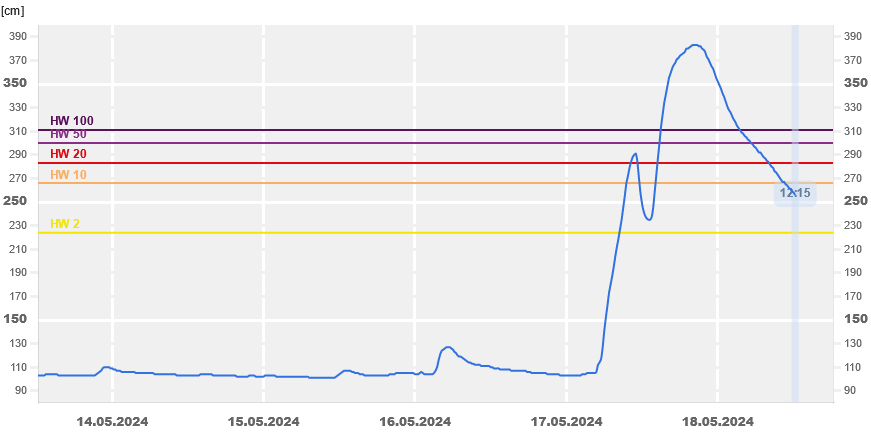

Scheitelwelle Walshausen, Felsalbe (Rheinland-Pfalz)

Scheitelwelle Fremersdorf, Saar (Saarland), alter Rekord 744cm (1993)

aus dem Hochwasser-Lagebericht von Rheinland-Pfalz am Samstag, 18. Mai 2024, 10 Uhr:

Seit dem frühen Freitagmorgen ist im Saareinzugsgebiet verbreitet 80 bis 110 l/qm Regen gefallen. Dadurch sind die Wasserstände im gesamten Saareinzugsgebiet sehr steil und sehr stark angestiegen. Am Pegel Fremersdorf wird der Höchststand am Samstagvormittag um 770 cm erwartet, oberhalb eines 50-jährlichen Hochwassers (740 cm). Anschließend ist mit fallenden Wasserständen über das Pfingstwochenende zu rechnen.

Laut früheren Berichten sei deutlich mehr Niederschlag gefallen als erwartet wurde und die Pegelstände sind schneller und sehr stark angestiegen.

Medienberichte zu den Folgen

Niederschlagsprognosen

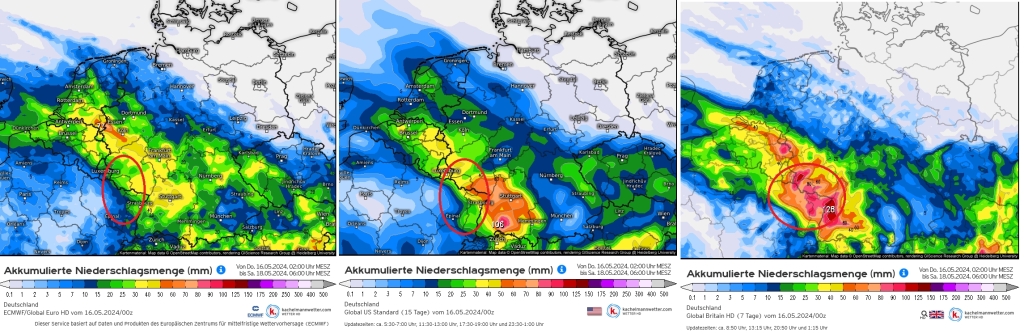

Die Unwetterlage hat sich bereits seit Tagen abgezeichnet.

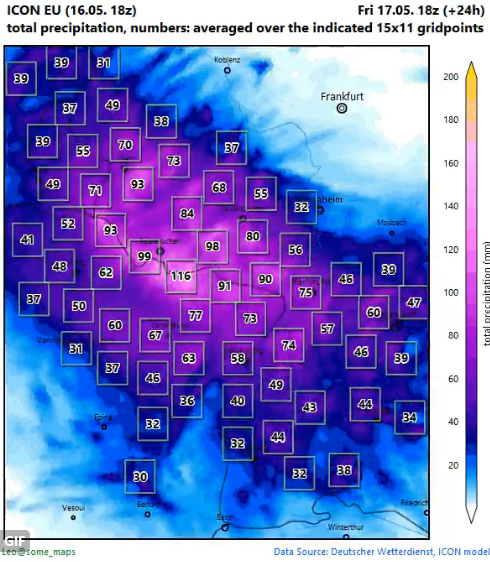

24-Stunden-Mengen von ICON D2, 16.05., 18z-Lauf, bis Freitag, 17.05., 18 UTC:

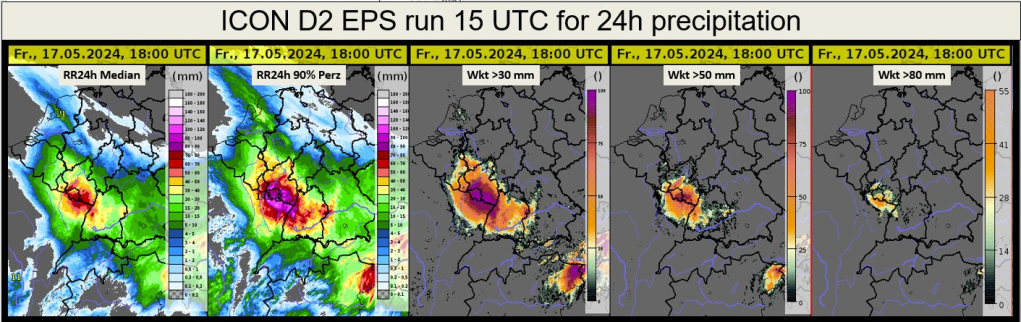

Kurzfrist-Ensemble von ICOND2, Donnerstag, 15z-Lauf (24 Std. Niederschlag), bis Freitag, 18 UTC

Das scheint ziemlich gut gepasst zu haben, mit 90% Perzentile für 100-120mm in den Schwerpunkt-Regionen.

42-Stunden-Regensummen, ICON D2, Donnerstag, 16.05., 06z-Lauf bis Samstag, 18.05., 00 UTC:

47-Stunden-Regensummen, ICON D2, Mittwoch, 15.05., 18z-Lauf, bis Freitag, 17.05., 17 UTC:

Achtung! Egal ob Lokal- oder Globalmodell: Im Hinterkopf sollte man IMMER behalten, dass die gerechneten Mengen bei Beteiligung von Konvektion wesentlich höher ausfallen können! Die ersten Modell-Läufe von ICOND2 waren interessanterweise näher an der Realität als die späteren Läufe kurz vor dem Ereignis, doch auch 80-100mm Gesamtniederschlag lassen einen Spielraum erwarten, welcher die gemessenen Mengen abdeckt.

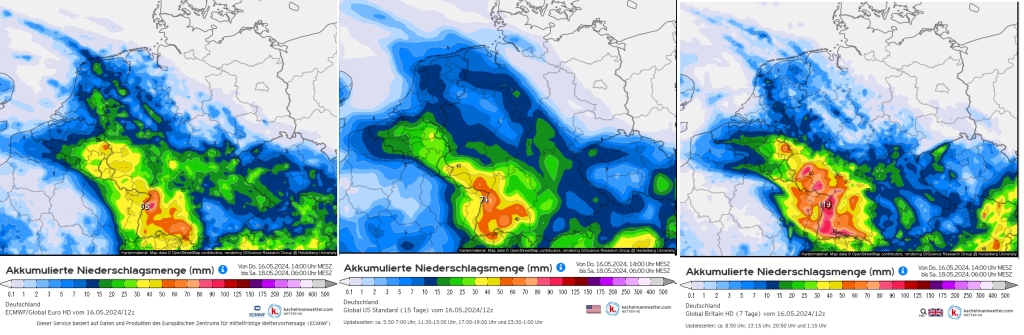

Bei ICOND2 kam der große Sprung am Donnerstag, 16.05., vom 15z auf den 18z-Lauf. Die berechneten Mengen waren durchaus realistisch!

Wirklich schlecht war die Performance vom europäischen Modell EZWMF, das verbreitet nur 10-30mm dort rechnete, wo später 80-120mm fielen.

Am Freitag, während dem Ereignis, passte EZWMF dann besser, aber die bessere Performance zeigtne hier das britische Lokalmodell, sowie das amerikanische Modell.

Schlussfolgerungen:

Die Wetterlage zeigte durchaus gewisse Ähnlichkeiten zum Juli 2021: Ein ausgeprägtes Bodentief mit herumgeführter, stationärer Okklusionsfront, die von Norden her gegen die Mittelgebirge gesteuert wurde. Ebenso wie vor drei Jahren wurde die hohe absolute Feuchte, die mit der Warmluft vorderseitig advehiert wurde, von Norden her mit der bodennahen Strömung ins Tief hinein angezapft. Die Schichtung war zudem erst deutlich labil, später noch feuchtneutral und somit niederschlagsverstärkend. Die bodennahe Strömung war sowohl konvergent als auch stauverstärkend im Luv der Mittelgebirge (orographische Hebung).

Vom besten Lokalmodell Mitteleuropas, dem deutschen ICON-D2, war das Ereignis angesichts der allgemeinen Unsicherheit bei kleinräumigen Tiefdruckgebieten hervorragend erfasst. Die Intensität in der Region passte ebenfalls. Unsicherheiten bei den Absolutmengen sind normal, wenn Feuchtkonvektion beteiligt ist. Erfahrungsgemäß tendieren Modelle vor einem Starkregenereignis dazu, in den zeitnähesten Läufen die Mengen zurückzunehmen. Das sollte einen als Vorhersager nicht zu einem Schlingerkurs verleiten lassen. Problematischer ist es wohl für hydrologische Abflussmodelle, wo die berechneten Mengen dann den Unterschied zwischen einem 20- oder 100-jährlichen Ereignis machen können. Das EZWMF-Modell zeigte in den am schlimmsten betroffenen Regionen eine unterdurchschnittliche Leistung.

Die Bilder aus dem Ahrtal werden voraussichtlich von der Heftigkeit des Ereignisses nicht erreicht. Das liegt einerseits daran, dass die Regenmengen in einem längeren Zeitraum gefallen sind, andererseits ist das Ahrtal vom Relief her stärker gegliedert mit steileren Flanken als die Region um Saarbrücken, wenngleich nicht viel Unterschied zu den Rekordpegelständen am Westrand des Pfälzer Walds bestehen dürfte.

Hinsichtlich Zusammenhang mit der Erderwärmung zeigt sich, dass die Luftmasse selbst zwar relativ normal temperiert war, aber bodennah herrschte eine lebhafte Nordwestströmung mit Ursprung der Luftmasse in der deutlich zu warmen Nordsee. Man darf hier also mutmaßen, dass die Niederschlagsraten mit einer normal temperierten Nordsee nicht über Stunden hinweg so hoch ausgefallen wären.

Stand, 18.05.24, 20.30 Uhr:

Bitte beachten – die Scheitelwellen wurden noch nicht überall erreicht, ggf. kommt diesbezüglich noch ein Update!

Danksagungen:

Für meteorologische Inputs meiner Ex-Kollegen, an den Wetterdienst von Kachelmannwetter.com für die Bereitstellung der zahlreichen Wetterdaten, an Marcus Beyer vom DWD für bereitgestellte Zusatz-Infos auf Twitter sowie an „Leo“ (@some_maps) für die informativen ICOND2-Plots.

Sehr interessant… in der Tat wurde das Geschehen im Vorfeld von den Modellen gut erfasst, das Saarland ist ja nicht gerade große, aber diese kleine Fläche wurde zum Teil bis auf die mm-Zahlen gut erfasst… dazu noch der Omega Hoch Effekt, so wie ich das verstanden habe.. Grüße aus dem in Teilen gebeutelten Saarland